生態系と聞くとどのような事を考えるでしょう?そこに登場する生き物たち、光合成を行なう植物、植物を食べる草食動物、草食動物を食べる肉食動物、そしてこれらの生物の死体を分解するバクテリア等を思い浮かべるかもしれません。北海道の陸上の生態系について言えば、草食動物としてエゾシカ、肉食動物としてヒグマを挙げる事が出来ます。さて、海の中の生態系はどのようになっているでしょうか?

そこにはプランクトンと呼ばれる小さな生き物たちが作り出す生態系が存在します。生態系の中では、光合成を行なう植物プランクトン、植物プランクトンを捕食する草食の動物プランクトン、草食の動物プランクトンを捕食する肉食の動物プランクトン、そしてバクテリアなどの生き物が生活しています。植物プランクトンの光合成は海洋生態系におけるスタート地点と言う事が出来るでしょう。この植物プランクトンがどれだけ増殖できるかを決定するものは何でしょう?

一般には窒素の供給が増殖を決定すると考えられています。植物プランクトンは通常、水に溶けているアンモニウムイオンや、硝酸イオンを体内に取り込んで利用します。植物プランクトンはある程度増殖すると水に溶けているアンモニウムイオンや、硝酸イオンを使い尽くしてしまいます。特に、このような条件下で溶存有機窒素は植物プランクトンの重要な窒素源になると考えられています。溶存有機窒素はその存在量が多く決してなくなることがありません。もちろん溶存有機窒素と言ってもいろいろな有機窒素化合物の総称ですべての化合物を植物プランクトンが利用できる訳ではありません。しかし、一部の有機窒素化合物は直接、またはバクテリアによりアンモニウムイオンや、硝酸イオンに分解された後、植物プランクトンに利用されます。

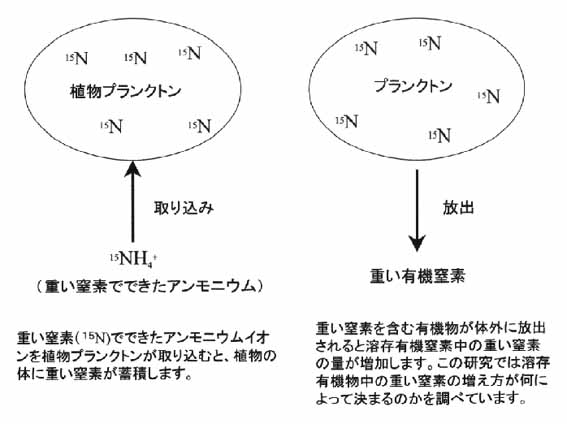

ところで、この溶存有機窒素はどのようにして作られるのかが良く分かっていません。窒素の安定同位体である15Nを利用して溶存有機窒素がどのように作られるのかを調べるのがこの研究の目的です。ここで少し安定同位体について説明をします。窒素は通常14N (質量数14)からなっており(99%以上)、15N(質量数15)は殆ど存在しません。質量数(重さ)が異なる以外、14Nと15Nの性質は同じです。15Nを利用すると窒素の動きを追いかけることが出来ます。例えぱ15Nだけからできたアンモニウムイオンを海水に加えてしばらく培養し植物プランクトンの体の中の15N量を測ることで植物プランクトンがどれだけアンモニウムイオンを取り込んだかを調べることができます。同様に溶存有機窒素の中の15N量を調べることでどれだけ溶存有機窒素が増加したのかを調べることができます。

この方法を用いて厚岸湾における溶存有機窒素の生成過程を調べると、植物ブランクトンが直接溶存有機窒素を生成する場合と、動物プランクトンの排泄過程に伴って溶存有機窒素が生成する場合とがあるらしいことが解ってきました。